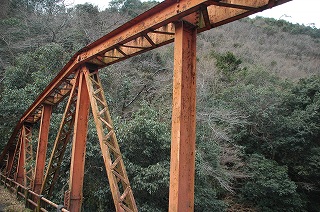

| 木谷原橋 その1 | |

|

橋については,写真を撮ったりすることはあってもレポートとしてまとめることはしてこなかったのだが,この木谷原橋は明治時代に架設された九州鉄道の橋梁が移築されたものであるということと,平瀬ダム建設に伴って水没する運命にありあとわずかの期間しか接することができないことから特別にレポートすることにした。 |

| とはいっても,橋梁については詳しくないし,特に構造などについてはからっきしである。 (トンネルについて詳しいかといわれればそちらも素人ではあるけれど)そのため,外観について写真で紹介する程度にとどめざるを得ないけれど。 |

|

|

この木谷原橋は,ボーストリング・トラスという形式の橋のようである。ボーストリング・トラスというのは何かというとボウ=弓 ストリングス=弦 ということから,弓を横倒しにしたようなのような形状でトラス構造を持つ橋ということのようだ。 が,それではあんまりにそのままなので調べてみたがどうも構造上の呼称というよりも外見上の呼称のようだ。 |

| 現在位置に架橋されたのは1952(昭和27年)のことで,平瀬ダムの付け替え国道が一部供用開始されるまでは国道434号と県道錦鹿野線とをつなぐ町道として供用されてきた。 |  |

| しかし,当初は九州鉄道が明治20年代にドイツから輸入して使用していたもので,九州鉄道の国有化後に保管されていたものを払い下げを受けて現在位置に架設したものだ。 | |

| 製造者はドイツのハーコート社で当時11橋が輸入されたという。プレハブ形式のため現地で組み立てるだけで供用できることから,発展途上国や植民地向けとして製造,輸出されていたものだそうだ。 | |

| 現存している正確な数はわからない(ネット上でも5箇所,3箇所,2箇所などいろいろな情報がある。)が,非常に稀少な存在であることは間違いなさそうだ。また,100〜200呎のプレハブ桁が約70連輸入されたとある。 | |

| ※11橋輸入,2橋現存としているウェブサイトでは「切立橋」「古河橋」を現存する2橋としている。どこかに資料があっての情報と思うのだが・・・ 土木学会の歴史的鋼橋では「残存がわずか」となっており,近代土木遺産2800選にも挙げられている。 |

|

| また,神戸電鉄では昭和20年から33年まで災害に伴う迂回路として使用されていたという記述もあり,戦後の鉄材不足の時期に各地で利用されていたようだ。 | |

| 調べてみたところ現存している同形式の九州鉄道からの転用橋とされているものは,明石市で跨線橋として利用され,用途廃止後に同市上ヶ池公園の歩道橋として移設保存されている「旧小久保跨線橋」や福島県の猪苗代第四発電所工事用軌道として日橋川に架けられた「切立橋」,長野県上田市で上田電鉄丸子線の千曲川橋梁として転用され,同線廃止後町道橋となり,さらに保存のため移設された「りんどう橋」(旧大石橋)などがあるようだ。 |

|

| 旧小久保跨線橋についてはワーレントラスとなっているが,プラットトラスにも見え,愛知県稲沢市にあった旧陸田跨線橋との構造的な違いというのがよくわからない。 | |